蛙と小野道風に関する情報を整理しましたので、ご報告します。

第1回目は「蛙と道風の逸話の源流について」です。

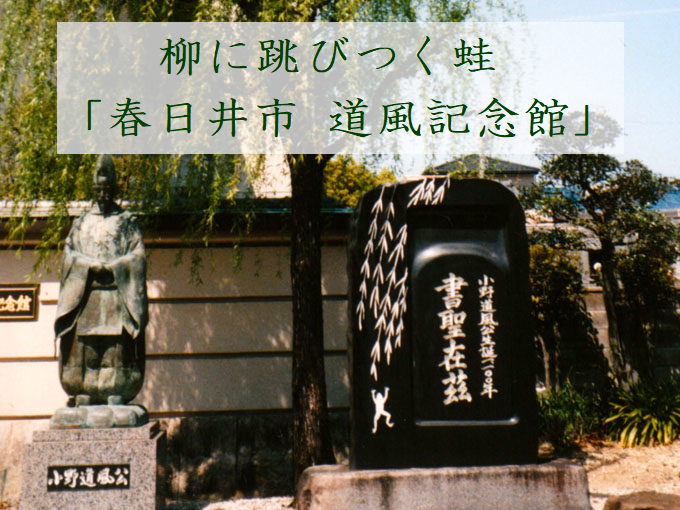

小野道風とは

小野道風(894~966年)は平安時代中期の実在していた人物で、中国から伝来した書を、日本風にアレンジする(和様の書)という偉業を残しました。

「みちかぜ」か「とうふう」か?

「道風」の読み方として「みちかぜ」と「とうふう」の2種類ありますが、書の研究家、春名好重(wiki)によれば、「小野道風」は「おののみちかぜ」と読むが、「おののとうふう」と読むことが長い間の習慣になっており「一芸に秀でた名を音読する(有職読み)のは尊敬の意を表す」としています。

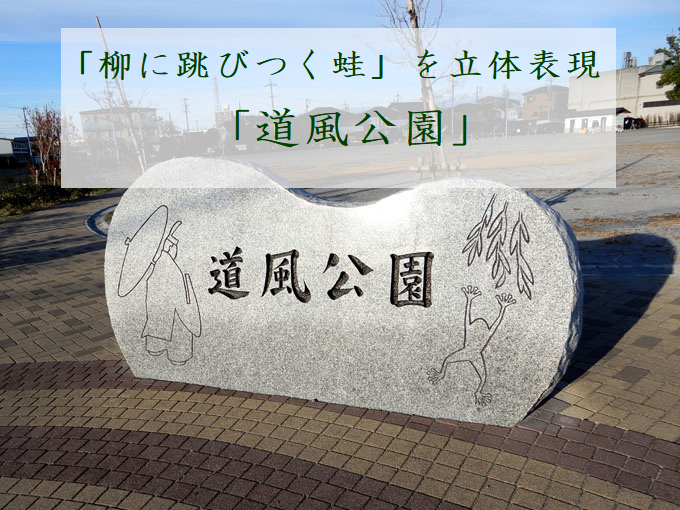

柳に跳びつく蛙の逸話

「柳に跳びつく蛙」の話をご存じですか?

小野道風が自信の書の才能に悩んでいたとき、

蛙が柳の枝に跳びつこうと何度もはね、

ついに跳びついた姿をみて、

努力することの大切さに気付いた

「蛙 道風」で検索してみると、いろいろと脚色されたストーリーがでてきて楽しかったのですが、要点を整理すると

- 蛙と柳と自分の才能に悩む人が登場する

- 蛙は柳に何度も跳びつこうとしている

- 蛙を観察している人は、蛙の行動によって「絶えず努力すること」という悟りをひらく

逸話の源流

「小野道風」に関する多くの資料を当たってみると、小野道風が柳に飛びつく蛙の姿を見て悟りをひらくという逸話が書かれている最も古い文献は、江戸時代中期の思想家、三浦梅園の『梅園叢書』(1750年)だとされています。

原文を引用してみましょう。(改行は管理人が行いました)

「学(がく)に志(こゝろざ)し芸(げい)に志す者(もの)の訓(おしえ)」

今(いま)の人、或(あるひ)は学(がく)に志(こゝろざ)し、

あるひは芸(げい)にこゝろざすもの、

一旦(いつたん)憤(いきどほり)を起(おこ)し、

昼夜(ちうや)をわかたずつとめはげむといへども、

已(すで)に一月(げつ)を経(へ)、半月(はんげつ)をすぎ、

怠(おこた)る心はやく生(せう)じ、吾(わが)つとめの至(いたら)ざるとはいはで、

生質(せいしつ)の過(あやまち)に諉(い)す。馬(うま)ははやしとて朝(あした)暫(しばらく)はしりて

やまんにいかでか牛(うし)の終日(ひめもす)ありかんに及(およぶ)べき。

谷間(たにま)の石(いし)の磨(みが)け、

井榦(ゐげた)のまるくなるも、

豈(あに)一朝(てう)一夕(せき)の力(ちから)ならんや。今日(こんにち)やまず

明日(みやうにち)やまず、

今年(こんねん)止(やま)ず、

明年(みやうねん)やまず、

然(しかう)して後(のち)そのしるしあり。人一生(せう)の力(ちから)をその道(みち)に用(もちゆ)るさへ、

尚(なほ)その奥儀(おうぎ)にいたるはやすからず。

况(いわんや)我(わが)一月(げつ)半月(はんげつ)、

乃至(ないし)一年(ねん)半年(はんねん)のつとめを以(もつ)て、

他人(たにん)一生(せう)の功(こう)に比(ひ)せんとす。

思(おも)はざるの甚(はなはだし)きなり。むかし李白(りはく)書(しよ)を匡山(けうざん)によむ。

漸(やうやく)倦(うみ)て他行(たげう)せし時、

道(みち)にして老人(らうじん)の石(いし)にあてゝ斧(おの)をするにあふ。

是をとへば針(はり)となすべきとてすりしと云(いひ)けるに感(かん)じて、

勤(つと)めて書(しよ)をよみ、終(つゐ)にその名(な)をなせり。小野道風(おのゝだうふう)は、本朝(ほんてう)名誉(めいよ)の能書(のうしよ)なり。

『梅園叢書』(新装版 日本随筆大成 第I期 12:吉川弘文館)

わかゝりしとき手(て)をまなべども、進(すゝま)ざることをいとひ、

後園(こうゑん)に躊躇(たちやすらひ)けるに、

蟇(かへる)の泉水(せんすい)のほとりの枝垂(しだれ)たる柳(やなぎ)に

とびあがらんとしけれどもとゞかざりけるが、

次第(しだい)々々に高(たか)く飛(とん)で、

後(のち)には終(つゐ)に柳(やなぎ)の枝(ゑだ)にうつりけり。

道風(だうふう)是(これ)より芸(げい)のつとむるにある事(こと)をしり、

学(まなん)でやまず、其名(そのな)今(いま)に高(たか)くなりぬ。

実は実話ではない

書の名人であった「小野道風」に関することは、平安時代以降、いろいろな書物に記されていますが、そのどこにも「柳」「蛙」が出てきておらず、この逸話は江戸時代に創作されたもので、実話ではないと考えられています。

梅園の創作?

では、梅園の創作でしょうか?

『梅園叢書』の原文を読んでみると、日々継続することを書き連ねた最後に小野道風の話が出てきます。

梅園が、これまでに得た知識を書き記しているのに、最後の道風の部分だけ創作したとは思えず、梅園自身も何かを参考にして、道風の部分を「引用」しているのではないかと考えています。

今のところ、「柳に蛙」の発端となる文献が見つかっていませんが、梅園が読んだ書物が記されている『浦子手記』を紐解くと何かわかるかもしれません。

今後の研究に期待したいところです。

参考文献

とても分かりやすくて一番オススメ↓

小学生向け「書のまち春日井」パンフレット

・「書のまち春日井と小野道風」

・「調べてみよう!小野道風」

・「書のまち春日井と小野道風」「調べてみよう!小野道風」 指導者用資料

かえる名所の聖地巡礼はいかがです?